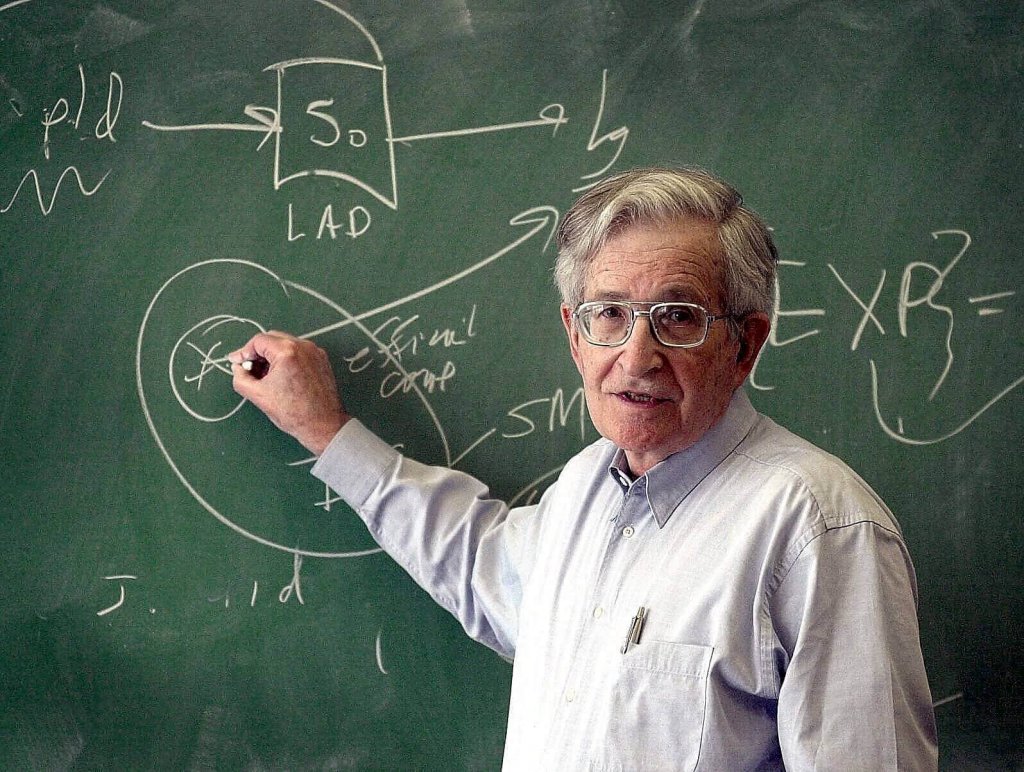

Dentro da cabeça de Noam Chomsky

Estudioso

que revolucionou a lingüística com modelos matemáticos para explicar a

comunicação humana. Polemista afiado e ídolo da esquerda mundial.

Conheça suas idéias, sua obra e por que há tanta gente interessada no

que ele tem a dizer

access_time

31 out 2016, 18h49 - Publicado em 30 abr 2003, 22h00

Luís Augusto Fischer

Quando o naturalista inglês Charles Darwin observou os seres

vivos e entre eles percebeu nexos e continuidades, combi-nando as

idéias de evolução e de seleção natural, o mundo nunca mais foi o mesmo,

porque nossa compreensão acerca da vida mudou. Do lingüista e pensador

americano Avram Noam Chomsky se pode dizer o mesmo. Autor de mais de 70

livros traduzidos para mais de dez línguas, Chomsky também revolucionou

sua área científica, a exemplo de Darwin.

Chomsky mudou o objeto de estudo da lingüística. Como tinha

acontecido um século antes no domínio da natureza bruta, também na

ciência da linguagem pouca gente tinha ousado alguma teoria unificadora.

Chomsky o fez.

Lingüística é o estudo da linguagem, da gramática das

diferentes línguas e da história desses idiomas. Quando Chomsky apareceu

no cenário intelectual, esse ramo da ciência tinha vivido poucos

avanços significativos. Para falar a verdade, dois. O primeiro foi a

criação da tradição clássica, originada no mundo grego, que perdurou até

o final do século 19. O segundo salto foi o estruturalismo, criado pelo

suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913).

Na visão clássica, estudava-se uma língua só por meio dos

textos escritos. Os lingüistas rastreavam registros escritos, desde as

línguas antigas (latim, grego, aramaico) até alcançar o presente. Esse

tipo de abordagem exigia estudiosos que dominassem várias línguas,

fazendo descrições de cada caso. Havia pouca capacidade de

generalização, ou seja, de transpor o conhecimento acumulado sobre uma

língua para outra língua. Era uma abordagem enciclopédica, que

considerava os registros escritos como o ponto alto de um idioma.

No começo do século 20, era essa visão normativa, com

separação clara do que era certo e o que era errado, que dominava o

estudo da língua. Quer dizer: o que importava não era saber como

funcionava a linguagem, e sim estabelecer e perpetuar as formas tidas

como corretas, socialmente prestigiadas. O exemplo brasileiro mais

saliente dessa visão é o de Ruy Barbosa, o jurista e político cujos

textos, até a metade do século passado, foram tidos como um exemplo de

português culto. Essa visão também influenciava o ensino. Na escola,

estudava-se a origem da língua (seus pais ou avós provavelmente tiveram

aulas de latim) e as mudanças que ocorreram na língua-mãe, até chegar à

língua moderna culta. Parecia impossível ensinar o idioma de outro modo.

Saussure inovou, comparando o aprendizado de uma língua a um

jogo de xadrez. Numa partida em curso, qualquer pessoa pode tomar o

lugar de um dos jogadores, porque as regras do jogo são poucas e bem

conhecidas. Por isso, não importa muito saber como o cavalo foi parar

ali, ou como a torre foi perdida. O que vale é saber que, dada a

situação das peças e conhecidas as regras, a partida pode seguir, agora

manejada por alguém que chegou depois do início. Assim é o aprendizado

da língua, disse ele: ninguém tem que obrigatoriamente saber a história

da língua para falá-la e escrevê-la aqui e agora.

Foi um golpe certeiro. O estruturalismo, como ficou

conhecida essa modalidade de estudo da língua, foi tão bem recebido que

se expandiu para outras áreas (a antropologia, por exemplo). Para os

adeptos dessa visão, estudar uma língua é realçar as estruturas que a

compõem e descrevê-las, sem ligar para a história que a trouxe do mundo

primitivo até o presente. Estava aberto o caminho para uma abordagem

científica da linguagem, porque não se tratava mais de caçar o certo e o

errado, mas de tomar a língua como um objeto. Com isso, caía por terra a

suposta superioridade de uma língua sobre outra.

Tal mudança tinha motivações concretas. Uma delas era o

contato cada vez mais freqüente com línguas não oriundas nem do latim

nem do grego. Com sua postura etnocêntrica e escritocêntrica, um

lingüista clássico, defrontado com uma língua indígena puramente oral,

sem registro escrito, nada podia fazer. O idioma morreria com o último

falante nativo. (Anos depois, Chomsky disse que com a perda de uma

língua se perde uma pista, talvez irrecuperável, para a solução do

mistério da linguagem humana.) Mas, se ele quisesse conhecer o modo de

ser daquela cultura, seria preciso outra atitude: gravar as falas dos

índios, anotá-las e depois descrevê-las no maior detalhe possível.

O estruturalismo permitia essa revolucionária abordagem: não

há aquela visão normativa, de certo e errado, nem necessidade de

recorrer à história para entender o presente. A ênfase recai sobre a

base empírica, sobre os dados de linguagem verificáveis. Pela primeira

vez, a língua ganha estatuto científico, com autonomia em relação à

moral, à cultura, aos bons costumes.

Como se faz um lingüista

A formação acadêmica de Chomsky é curiosa. Filho de

professor de hebraico, ele dispunha de um conhecimento familiar da

matéria, manejando o inglês e o hebraico com intimidade. Avram Noam

nasceu em 7 de dezembro de 1928, em Filadélfia, Pensilvânia. Seu pai era

William (originalmente, Zev) Chomsky, judeu russo que emigrou para a

América em 1913, para não ser obrigado a servir no Exército. Sua mãe se

chamava Elsie Simonofsky. Os dois tinham profundas relações com a

tradição judaica, e William logo se tornou especialista na gramática do

hebraico.

Noam passou por experiência escolar marcante. Dos 2 aos 12

anos, freqüentou um colégio inspirado nas idéias de John Dewey

(1859-1952), filósofo americano que pregava um ensino livre de

avaliações formais, a favor da criatividade, com desafios à inteligência

e nenhuma caretice. Nesse clima, Noam escreve seu primeiro artigo, para

o jornal da escola, sobre a queda de Barcelona, foco de resistência dos

anarquistas, durante a Guerra Civil espanhola. Tinha 10 anos.

Tão positiva foi essa experiência de aprendizado libertário,

que a passagem para uma escola tradicional, na adolescência, foi um

choque. Lá ele aprenderia os horrores da avaliação emburrecedora e da

doutrinação ideológica, que ele passou a combater de corpo e alma. Anos

depois, em carta a seu biógrafo, ele comentava a consciência que começou

a desenvolver ao descobrir-se torcedor do time de futebol da escola.

“Por que eu estou torcendo por esse time? Eu não conheço essa gente, e

eles não me conhecem. Então, por que eu torço? Bem, é o tipo da coisa

que você é treinado para fazer. É uma coisa incutida em você. É uma

coisa que leva ao ufanismo e à subordinação mental.” Mas seu pensamento

libertário o isolava. No dia em que seu país bombardeava Hiroshima e

Nagasaki, Chomsky estava em férias numa colônia da escola. Ele disse que

se sentiu horrorizado, enquanto seus colegas comemoravam.

Bom leitor desde a infância, Chomsky teve uma formação

particular. Aos 13 começou a freqüentar Nova York, onde tinha parentes,

entre eles um tio, dono de banca de revistas, que funcionava como centro

cultural informal. Era um sujeito de formação fraca, mas inteligente.

Levado por parentes, freqüentou círculos anarquistas, tudo imerso no

mundo cultural dos imigrantes judeus recém-vindos da Europa, gente com

ótima formação cultural, embora ali trabalhassem em ofícios manuais.

Isso explica, em parte, por que Chomsky nunca foi marxista,

muito menos leninista: ele sabia que havia brutalidade também do lado

soviético. Desenvolveu ainda um senso agudo de leitor: para ele,

pensadores marxistas como o húngaro Georg Lukács (1885-1971) não lhe

soavam profundos, mas confusos. E a clareza e a simplicidade lhe parecem

marcas essenciais das grandes idéias. Daí sua admiração por Dwight

MacDonald, o ficcionista inglês George Orwell (1903-1950), e Bertrand

Russell (1872-1970). Aliás, um dos raros elementos decorativos presentes

na sala de Chomsky no Massachusetts Institute of Technology (MIT), o

prestigiado instituto americano onde ele hoje leciona, é um pôster de

Russell, admirado como filósofo, aliado das classes populares e crítico

do papel da elite na reprodução ideológica de seu poder.

Por essa altura, ele passou a apoiar o sionismo, o movimento

religioso e político, originado no século 19, que pregava o

restabelecimento, na Palestina, de um Estado judaico. Mas é preciso ver

que na época, antes da fundação do Estado de Israel, em 1948, ser

sionista era ser de esquerda. Os sionistas de então acreditavam que o

novo país seria uma sociedade solidária, com matizes socialistas que se

configuraram nos kibutzim, colônias de produção coletiva e cooperação

entre os palestinos e os judeus. Alguns anos mais tarde, quando começou a

namorar sua futura esposa, Carol Schatz, enfrentou uma escolha difícil:

seguir a carreira acadêmica ou migrar para Israel? Mas a maior

aproximação com Israel foram algumas semanas passadas em um kibutz, em

1953.

Anos depois, sua posição sobre Israel foi tomada como

anti-sionista. Mas foi a palavra que mudou de sentido. A partir da

ocupação de territórios palestinos e árabes por Israel, ser sionista

passou a significar apoio à política expansionista e antiárabe do Estado

de Israel.

Na universidade, caminhou entre a filosofia e a lingüística,

sem nunca perder de vista o debate e a prática da esquerda libertária

não-comunista. Aprendeu árabe. Em 1947, quando estava decidindo sua

especialidade, encontrou Zellig Harris, lingüista e pensador judeu

americano que foi para ele um parâmetro moral, político e científico.

Harris, também sionista, era estruturalista, e Chomsky aprendeu muito

com ele. O suficiente para superá-lo.

Descobertas renovadas

Sua entrada para o MIT ocorreu em 1955. Universidade

tecnológica com pouca tradição em humanidades e, por isso mesmo, livre

da burocracia e da ciumeira tradicionais nas ciências humanas, o

instituto não se importou com o fato de Chomsky ter uma formação híbrida

de matemática, psicologia, filosofia e lingüística. Ele vai trabalhar

numa atividade de que discordava, o desenvolvimento de uma máquina de

tradução, para decodificar comunicações cifradas, na Guerra Fria.

A pesquisa tinha patrocínio de nada menos que o Exército, a

Marinha e a Aeronáutica americanas, mais a Nasa, a agência espacial.

Para um esquerdista, era uma saia justa ideológica, que ele desvestiu

com elegância: ao publicar o hoje clássico Aspectos da Teoria da

Sintaxe, em 1957, o primeiro produzido no MIT, ele cita seus

financiadores e declara que é permitida a reprodução daquele trabalho

para “qualquer finalidade do governo dos Estados Unidos”.

A relação de Chomsky com governos nunca foi tranqüila. Ele

rejeita sistematicamente convites oficiais, mesmo vindos de governos de

esquerda. Ao Brasil, ele veio este ano, quando o Fórum Social Mundial o

convidou – mas aí eram organizações não-governamentais.

No MIT, Chomsky desenvolveu uma crítica ao estruturalismo.

Essa corrente concebia a linguagem como algo que se aprendia por

imitação. Era uma teoria behaviorista, baseada na crença de que, em

última instância, o ser humano não tem nada de inato, tudo é aprendido

por adestramento. O maior formulador dessa teoria foi o psicólogo

americano B.F. Skinner (1904-1990), famoso pela descrição de mecanismos

de controle das ações humanas por estímulo e resposta.

Chomsky tem coceiras na alma quando ouve falar de

adestramento, dada sua crença na criatividade humana. Em sua concepção, a

linguagem é uma capacidade humana natural, inscrita no DNA. É a tese

que defende em vários artigos e livros hoje clássicos, como Lingüística

Cartesiana, em que toma o mote do racionalista francês René Descartes

(1595-1650) sobre tal questão. Dizia Descartes: se uma criança for

criada entre lobos, ela não desenvolverá a linguagem. Mas, se voltar ao

convívio humano, tudo volta ao que deveria ser, e ela aprende a falar.

Já um macaco, mesmo que seja criado apenas entre humanos, jamais

desenvolverá a linguagem, que nele não é inata.

Pode parecer pouco, mas essa posição é revolucionária, ainda

que recupere pensadores racionalistas e iluministas. Ao criticar

Skinner, Chomsky estava não apenas discutindo lingüística, mas atacando a

convergência entre o ponto de vista científico e o desejo de domínio

das classes dominantes sobre as pessoas. Mais ainda, Chomsky estava

mudando radicalmente a localização do objeto de estudo da lingüística:

enquanto para os estruturalistas a língua era algo externo ao homem,

para ele o foco era a capacidade inata da linguagem, porque ali, dentro

de todos e de cada um, está um tesouro, que é preciso estudar. (Essa

capacidade que faz você, leitor, entender esta frase que está lendo

agora, frase que nunca tinha lido antes mas que faz sentido – esta

capacidade é o objeto da lingüística chomskyana.)

Chomsky também diverge do empirismo dos estruturalistas.

Para eles, a tarefa do lingüista consiste em descrever as línguas tal

como se apresentam, na fala das pessoas ou nos textos. Para Chomsky,

esse caminho positivista é um beco sem saída, ou melhor, um caminho sem

fim: cada época, cada região e mesmo cada indivíduo sempre modificam um

pouco a língua, de maneira que o trabalho seria uma catalogação

infinita. Começou a falar alto a parte matemática de sua formação.

Chomsky postulou que se pode descrever algebricamente as

línguas – ou melhor, a língua humana –, a partir de esquemas abstratos e

não de dados colhidos em cada situação. Saiu da visão indutiva e passou

à dedução: em vez de procurar as particularidades de cada língua, ele

cogitou que, sendo manifestações de uma condição inata, as línguas devem

guardar características universais, marcas de sua origem comum no

cérebro humano.

Para descrever o processo cerebral que dava origem às

frases, Chomsky postulou a tese de que a linguagem humana ocorre em dois

níveis: uma estrutura profunda, na qual o raciocínio ocorreria sem o

uso de palavras (mais propriamente, essa estrutura corresponderia ao que

hoje concebemos como um software), e uma estrutura superficial, que são

as frases que dizemos, pensamos e escrevemos. Entre os dois níveis

haveria um conjunto de transformações, que o lingüista deveria

descrever.

Um exemplo clássico. Tome duas frases: “João comprou o

caderno” e “O caderno foi comprado por João”. Para um estruturalista,

que só trabalha com a língua manifestada, observável diretamente, elas

são muito diferentes. Já para Chomsky as duas frases seriam, apesar das

diferenças óbvias, muito próximas, porque dizem a mesma coisa, descrevem

a mesma ação, mudando a ênfase – a primeira começa a frase pelo agente

da ação, enquanto a segunda inicia com o objeto (as formas ativa e

passiva). Ou seja: na estrutura profunda, as duas frases seriam uma só.

As transformações entre um estágio e outro é que seriam objeto do

lingüista.

Vêm daí as nomenclaturas originais de sua teoria: ele queria

descrever uma gramática (no sentido de conjunto de regras de

funcionamento da língua) que fosse gerativa (capaz de gerar, no sentido

matemático, todas as frases possíveis a partir de um conjunto limitado

de regras e elementos) e transformacional (que descrevesse as regras de

transformação entre as duas estruturas).

Militância política

A política sempre esteve presente na vida de Chomsky. Desde o

jornal da escola, depois na vivência nas ruas da Nova York da Segunda

Guerra, no debate sionista, na aproximação com grupos anarquistas. Sua

atuação hoje é desdobramento da velha militância, marcada pelo

anarquismo, pela perspectiva libertária, pelo racionalismo iluminista.

Na primeira contribuição relevante à prestigiosa revista The

New York Review of Books, em 1967, ele escreveu um longo artigo, A

Responsabilidade dos Intelectuais. Nele, Chomsky lembra que, 20 anos

antes, lera um texto decisivo em sua formação, de Dwight MacDonald

(1906-1982), jornalista de esquerda que formulava perguntas como: “Até

que ponto os britânicos e americanos somos responsáveis pelos

aterrorizantes bombardeios sobre civis, executados como uma simples

técnica por nossas democracias ocidentais culminando em Hiroshima e

Nagasaki, certamente um dos mais indizíveis crimes da história?”

Foi com essa inspiração que Chomsky construiu o que, para

ele, era a tarefa central dos intelectuais: “Os intelectuais têm

condições de denunciar as mentiras dos governos e de analisar suas

ações, suas causas e suas intenções escondidas. É responsabilidade dos

intelectuais dizer a verdade e denunciar as mentiras”. Era o ano de

1967, e os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã.

Politicamente, Chomsky se define como anarquista. Mas ele

tem uma visão própria do termo. Para ele, anarquismo é a convicção de

que a obrigação de se explicar é sempre da autoridade, e que esta deve

ser destituída caso não consiga fazê-lo. Trata-se de posição não

ortodoxa, não partidária e certamente anticomunista, mas pela esquerda.

Para ele, capitalismo é um mercantilismo corporativo,

controlado por empresas ajustadas com governos, que sempre intervêm a

favor do capital, apesar da fantasia do livre mercado (inexistente, diz

ele, nos Estados Unidos e em toda parte), e que exercem controle sobre a

economia, a política, a sociedade e a cultura. Seu inimigo é o poder do

capital e do Estado. Para ele, os indivíduos é que devem ser a medida

das coisas.

Eremita solitário

A posição filosófica de Chomsky, em princípio, não tem

relação com sua atividade científica, voltada para a busca do caráter

universal da linguagem humana a partir de uma abordagem algébrica. Mesmo

a semântica não importa. Sua famosa frase “Colorless green ideas sleep

furiously” (“Idéias incolores verdes dormem furiosamente”, em português)

representa a tese de que qualquer falante reconhece frases mesmo que

sem sentido, o que seria uma prova da qualidade inata da linguagem. O

Chomsky militante tem interesse no mundo social, ao passo que o

cientista não quer saber dele diretamente. Só muito abstratamente, como

ele costuma dizer, os dois universos se encontram. Um desses pontos de

contato é o Iluminismo – a procura de universais, sejam eles

lingüísticos ou republicanos. Outro é a fé na razão, que pode ser a

razão filosófica ou a razão do bom senso. Ou o cosmopolitismo, tanto na

aceitação da validade de qualquer língua humana quando na compreensão do

valor de cada indivíduo.

Seus esforços em decifrar a linguagem humana são, por outro

lado, semelhantes aos que dispende na denúncia do que lhe parece errado.

Em 1967, ele escreveu: “A fraude e a distorção que cercam a invasão

americana no Vietnã estão, agora, tão domesticadas que perderam seu

poder de chocar. É portanto útil recordá-las, embora estejamos atingindo

novos níveis de cinismo a toda hora e os evidentes motivos desse horror

estejam sendo aceitos, com silenciosa cumplicidade, em nossos lares”.

Se trocarmos Vietnã por Iraque, temos aí o texto que Noam Chomsky pode

estar escrevendo neste exato momento.

Conferenciando para centenas de jovens na Austrália, metendo

o bedelho nas crises do Oriente Médio ou escrevendo um artigo de

lingüística, aí está Avram Noam Chomsky, temperamento eremita, que

preferiria ficar quieto em seu canto, mas vive militando pelo mundo,

denunciando o poder e espalhando solidariedade.

As frases que ilustram a reportagem foram extraídas de livros e entrevistas de Noam Chomsky. Colaborou Pedro de Moraes Garcez.

Para saber mais

PRINCIPAIS TRABALHOS NA ÁREA DA LINGÜÍSTICA

Aspectos da Teoria da Sintaxe, Armênio Amado, Portugal, 1995

O Conhecimento da Língua: Sua Natureza, Origem e Uso, Caminho, Portugal, 1994

O Programa Minimalista, Caminho, Portugal, 1999

ALGUNS TÍTULOS PUBLICADOS NO BRASIL DA ÁREA DA CRÍTICA CIAL E POLÍTICA

Novas e Velhas Ordens Mundiais, Scitta, São Paulo, 1996

Segredos, Mentiras e Democracia, Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1997

O Que o Tio Sam Realmente Quer, Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1999

A Minoria Próspera e a Multidão Inquieta, Editora da Universidade de Brasília, Brasília, 1997

O Lucro ou as Pessoas? Neoliberalismo e Ordem Global, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2002

Banhos de Sangue, Noam Chomsky e Edward Herman, Difel, São Paulo, 1976

A Sociedade Global – Educação, Mercado e Democracia, Noam Chomsky e Heinz Dieterich, Editora da FURB, Blumenau, 1999

Propaganda e Consciência Popular, Noam Chomsky e David Barsamian, EDUSC, São Paulo, 2003

BRE CHOMSKY

O Instinto da Linguagem: Como a Mente Cria a Linguagem, Steven Pinker, Martins Fontes, São Paulo, 2002

Noam Chomsky: A Life of Dissent, Robert F. Barsky, MIT Press, Estados Unidos, 1997

Fonte: https://super.abril.com.br/cultura/dentro-da-cabeca-de-noam-chomsky/